火星の観望好機です

[天文現象] スケジュール:2022/12/01

更新日:2022/12/02

<以下の文章は国立天文台ホームページから引用しています>

地球と、その一つ外側の軌道を687日の周期で公転している火星とは、約780日ごとに会合(太陽から見て同じ方向に来ること)を繰り返します。地球から見ると、12月8日に火星が太陽とちょうど反対の方向を通過します(衝)。その前後では地球と火星との距離が近くなっており、12月1日には約8145万キロメートル(注)の距離で「最接近」となります。この時期の火星は、視直径が大きく明るく見えるため、夜空で赤い輝きが際立ちます。

地球から見る火星は、普段は天球上を西から東へと毎日少しずつ移動しています(順行)。ところが、2022年の10月末から2023年1月半ばまでの期間は、東から西へと「逆行」中です。衝の頃、地球が火星より速い公転速度で追い越す間の一時期、天球上では火星が後退して見えるのです。

古代から中世までは、「宇宙の中で静止している地球をほぼ中心として、他のすべての天体がその周りを回転している」とする考えが受け入れられていました。しかし、この惑星の逆行運動やそれに伴う明るさの変化は、地球を中心とする単純な同心円運動では解釈ができませんでした。そのため、「惑星が小さな円を回転しながら、その円全体が大きな円に沿って回転する」という、複雑な体系が考え出されました。

17世紀の冒頭、惑星の軌道が太陽を焦点の一つとする楕円軌道であることを見出したのが、ケプラーです。この時、手掛かりとなったのは、ブラーエによる正確な火星観測のデータでした。地球に近く、公転軌道の離心率が大きな火星だからこそ、見かけの位置の変化や明るさの変化が顕著に表れ、天体の運動を正確に分析することができたのです。

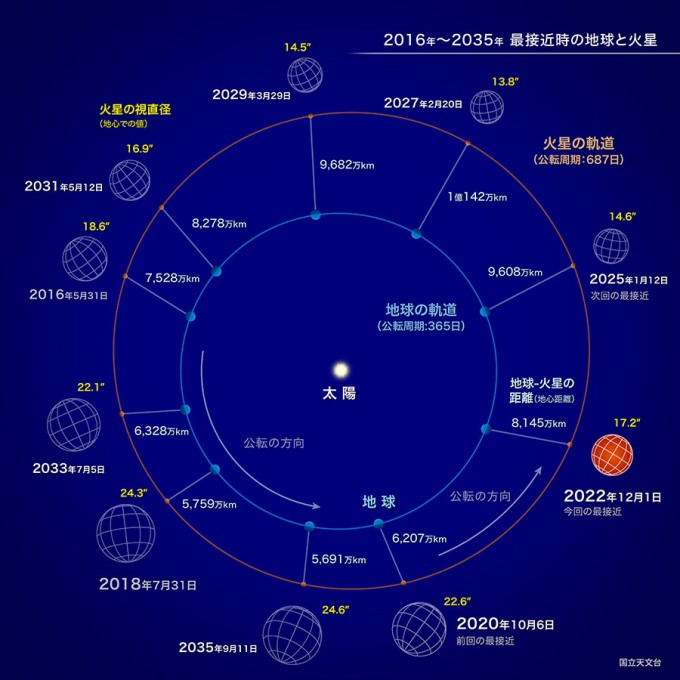

(注)日本時間で同日11時頃の地心距離(地球中心と対象天体の中心の間で計算した距離のこと)。火星が離心率の大きい楕円軌道を公転するため、地球に最接近する時の距離は毎回異なり、今回は“中程度”の接近と言うことができる。

今回の火星と地球の最接近は12月1日11時頃です(注1)。このときの火星と地球の間の距離は約8145万キロメートル(注2)で、これは最接近としては中くらいの距離と言えます。また最接近の時の火星の視直径(注3)は約17.2秒角で、これはいわゆる「大接近」(注4)と呼ばれた2018年7月31日の最接近時の約24.3秒角と比べると、7割程度に相当します。

最接近の頃の火星の明るさはマイナス1.9等です。ただ12月6日から9日頃の方が若干明るく、マイナス2.0等に達します(注5)。なお、11月中旬から12月下旬にかけてマイナス1.5等以上の明るさを保ちますので、比較的長い期間において夜空で目立って見えることでしょう。

(注1)最接近の時間帯(12月1日11時頃)は昼間であり、火星も地平線の下で、日本から見ることはできません。日本の夜では、12月1日夜明け前(11月30日の深夜過ぎ)と、12月1日宵の頃が、最も近い火星を観察できるチャンスです。ただし、前後数日間で、距離(地心距離:注2)や、距離に伴う観察条件が大きく変わるわけではありません。

(注2)地心距離で表した距離です。地心距離とは、地球の中心から対象天体(この場合は火星)の中心までの距離のことです。この解説ページでの「距離」は、全て地心距離を用いています。

(注3)「視直径」とは、天体(この場合は火星)の見かけの直径のことで、度・分・秒の角度で表されます(1度=60分角、1分角=60秒角)。この解説ページでの視直径は、全て地心(地球の中心)からの値を用いています。今回の最接近時の火星は、最も大きく見える時でも約17秒角で、これは月の視直径(約30分角)の100分の1程度であり、肉眼で大きく見えるわけではありません。

(注4)「大接近」は慣例で用いられる名称で、特に明確な定義はありません。また今回のような「中くらいの接近」のことを「中接近」と呼ぶことがありますが、やはり慣例的であり、特に明確な定義はありません。

(注5)12月8日が火星の衝(地球から見て火星が太陽の反対側に位置すること)であり、衝の頃に特に明るく輝いて見える「衝効果」の影響によるものです。

国立天文台ホームページ(リンク)